2024年6月19日,华中科技大学陈韡教授的研究论文“High-throughput volumetric mapping of synaptic transmission”在《Nature Methods》上发表。该工作提出并研发了贝塞尔液滴光双光子容积显微镜(Bessel-droplet 2PM),通过波前工程高效构建双环贝塞尔液滴光焦点,成功解决了三维大景深成像与高分辨率、高对比度成像之间的矛盾,有效抑制了高数值孔径贝塞尔光焦点的旁瓣伪影,在贝塞尔光双光子显微镜的基础上将分辨率(数值孔径)提升了约1倍,将成像对比度提升了近10倍。

大脑是一台高速运转的生物计算机,其通过数百亿个神经元实时的将生命体对外部环境的感知转化为神经网络中的有序信号,处理并生成生命体对于这个世界的独特认知。在活体大脑中,实现对单个神经元大量突触及其神经递质信号动态的高通量、高时空分辨率记录,将有效推动我们对大脑智能的理解。双光子显微镜(Two-photon Microscopy, 2PM)结合先进的神经递质标记技术可在活体动物大脑中实现对神经元突触及神经递质信号的高分辨率成像。然而,常见的双光子显微镜存在时间分辨率低,三维成像通量不足,成像对比度、信噪比难以与高时空分辨率兼顾等短板,使其对三维脑空间内大量突触间快速的神经递质信号成像,阻碍了对突触功能空间拓扑结构的研究。

该工作利用其前期提出的计算光学焦面自适应光学技术(Wei Chen, et al, Nature Communications, 2021 [2]),证明了Bessel-droplet 2PM对复杂生物组织引入的波前畸变不敏感,是深部脑组织,细微结构(突触)、微弱信号(神经递质)高通量成像的优选方案。基于Bessel-droplet 2PM,成功实现了小鼠活体脑皮层中通量最高的突触神经递质成像:将通常需要多帧扫描才能实现的三维脑空间神经突触谷氨酸成像(<100个树突棘),提升到单帧就能实现对>1000个树突棘的元谷氨酸信号进行成像。研究团队进一步利用这一高通量的活体神经递质成像技术,在小鼠视觉皮层三维脑空间中首次发现了突触功能拓扑结构。

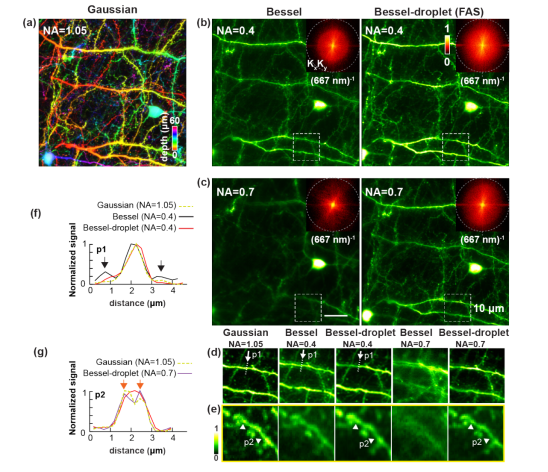

图1. 贝塞尔-液滴2PFM实现高对比度和高分辨率的突触成像。(a, b, c)用1.05 NA高斯焦点(a),0.4 NA (b),0.7 NA (c)贝塞尔和贝塞尔-液滴光焦点对Thy1-GFP小鼠脑片128 × 128 × 60 μm^3体积中的突触成像。(d, e) 使用不同焦点双光子突触成像的放大视图。(f, g)视图d, e中沿树突(p1)和两个相邻棘(p2)的横向轮廓。

图2. 小鼠视觉皮层区(V1)谷氨酸兴奋性突触输入在体容积成像。(a) 小鼠视觉皮层(128 × 128 × 60 μm^3体积)内iGluSnFR-A184S标记的神经元及其三维树突结构。(b, c)分别用0.6 NA贝塞尔和贝塞尔液滴光焦点成像的相同体积。内嵌图显示图像的空间频域信息。下方显示为虚线橙色框的放大视图(贝塞尔图像具有7.1×的数字增益)。

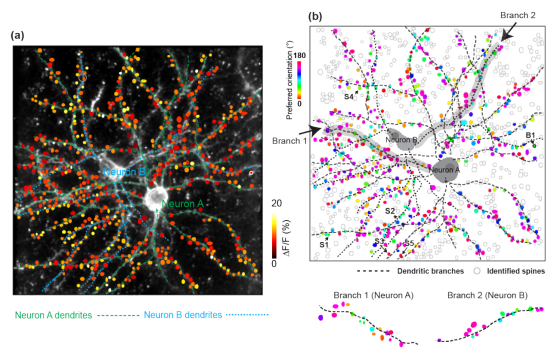

图3. 小鼠视觉皮层区(V1) 谷氨酸信号突触前信号的在体容积成像。(a) 视觉刺激激发的神经元A和B树突棘上谷氨酸信号的峰值ΔF/F的空间分布。(b)视觉刺激激发的神经元A和B方向选择性的突触前信号输入的空间分布。

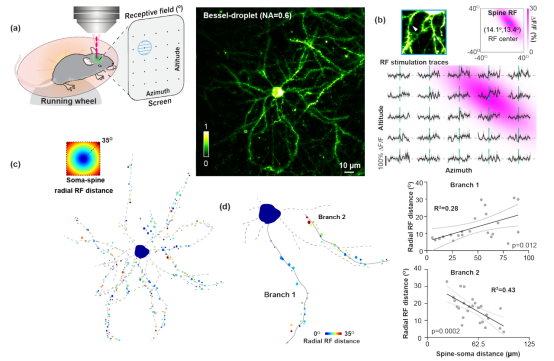

图4. 小鼠视觉皮层区(V1)突触感受野及其空间拓扑结构的在体容积成像。(a)神经元与突触视觉感受野成像示意图。首先通过钙成像(jRGECO1a)确定胞体的感受野中心。然后用0.6 NA贝塞尔液滴光焦点对一个iGluSnFR-A184S+神经元及其突触结构(128 × 128 × 60 μm^3)进行快速容积成像。(b)对树突棘的视觉感受野成像:基于视觉刺激激发的突触前平均谷氨酸信号,通过二维高斯拟合确定树突棘的感受野中心(绿色点)及其空间范围(紫色覆盖)。(c,d)视觉皮层空间树突棘感受野中心与胞体感受野中心之间径向距离的拓扑结构,两个典型的树突棘感受野分支情况:树突棘感受野中心与胞体感受野中心之间的径向距离与树突棘-胞体距离沿树突方向的关系呈正相关(分支1)和负相关(分支2)。

贝塞尔液滴光双光子容积成像技术(Bessel-droplet 2PM)是一种高分辨、高对比度、高通量的在体生物组织成像技术,可与商业多光子系统实现便捷的集成。未来,Bessel-droplet 2PM有望运用于包括脑科学在内的更广泛的生物医学研究中。

论文第一作者陈韡教授于2023年从加州大学伯克利分校引进回国、入职华中科技大学机械学院,获国家级青年人才项目支持,现为高端生物医学成像重大科技基础设施双聘教授,论文通讯作者为加州大学伯克利分校物理系Na Ji教授。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41592-024-02309-3